スキーボード(ファンスキー)のブーツは、普通のアルペンスキーのブーツが一般的です。過去にはスキーボード(ファンスキー)専用ブーツも存在していましたが、残念ながら現在では「専用」のブーツはほとんどありません。

では、どのようなブーツを選ぶべきでしょうか?

スキーボードに適しているブーツは、足首が使いやすく適度な硬さのブーツです。

スキーボードはその板を支える為に膝が重要で、膝を使うには足首が使いやすいブーツの方が楽に使えます。従来あったリアエントリーと呼ばれるブーツの後ろ側がガバっと開いて脱ぎ履きするタイプのブーツ、レンタルで良く見かけるあのブーツでは、足首が使いにくくスキーボードには少し向きません。

写真のように少し膝を曲げた状態が基本的な姿勢になりますが、ブーツの足首が曲げにくいと膝も曲げにくくなります。

これに適したブーツとしてお勧めするのが「フリーライド系」と呼ばれるブーツです。最近では「フリーライド系(もしくはフリースキー系)」と呼ばれるスキーブーツが多く出回るようになりました。これらのブーツはスキーのフリースタイル、パークで飛んだり構造物の上を滑ったり、従来のスキーの枠に当てはまらないスキーを言いますが、そういった意味ではスキーボードは同じくくりとなり、ブーツもフリーライド系のもので十分楽しむ事ができます。

もちろん、従来のスキーブーツでも楽しむことが出来ますが、新しく購入するのであれば「フリーライド系」を試さない手はありません。

ちなみに、スキーボードは他にも「スノーボードブーツ」や「テレマークブーツ」でも楽しむことが出来ます。これらはそれぞれ専用のビンディングが必要となり、操作も通常とは異なるので今回は説明を割愛しますが、スキーボードはいろいろなスタイルで楽しむことが出来ます。

さて、ではどのように選ぶのか?と言うと、スキーブーツ選びは難しいものです。足に合った物でないと足が痛くなったり滑りにくかったり、かといってどれが自分に合っているか?はわかりにくいものです。

スキーブーツ選びで重要なポイントは3つあります。

- 自分の足の実寸の長さ

- ブーツの硬さ

- 履き心地

まず 1.の自分の足の実寸の長さですが、多くの方がブーツを選ぶ際に、今履いている自分の靴のサイズを参考に選んでいると思います。

が、これが実はマズイのです。スキーブーツは実際の足の実寸を測って選ばなければ、ただただ痛かったりフィット感が良くないブーツを選んでしまいます。多くの場合ブーツを購入する時に店員の方にお願いすると、実寸を測って貰えます。その実寸を参考にブーツを選ぶと、多くの場合は靴のサイズよりも小さいブーツとなると思います。私の場合ですと普段の靴は27cmですが、スキーブーツは25.5cmです。足の実寸が25.2cmですので、これで十分です。

大きいブーツを選んでしまった場合、滑走中に足がブーツの中で動いてしまいます。これは滑りにくいだけでなく、靴擦れのようにこすれて痛める場合もあります。それを防ぐためにしっかり締めると、こんどは締めすぎとなってうっ血して痛かったり、締めすぎる事自体で痛かったりします。

適切な大きさであれば適切な強さでブーツを締められるので、結果痛みが出にくくなります。ブーツの性能も発揮されやすく、滑りやすくなります。

さらに最近のブーツは「ラスト幅」と言うものが示されています。おおむね90~100mmで示されていますが、これは足の一番広い所の幅です。

この幅も測れば、自分の足に合ったブーツがさらに選びやすくなります。このラスト幅が広いブーツは履き試した感じは広く快適に感じますが、しかしこの幅があまりに余裕があると、上の理由で足が左右に動いてしまい、結果親指の付け根や小指の付け根が痛んでしまうことに繋がるので注意です。

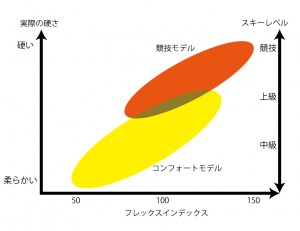

次に 2.のブーツの硬さですが、ブーツは「フレックスインデックス」と言うものでブーツの硬さを示しています。その数字は50~150で、一般のものでは80前後のものが主流となっています。

このフレックスインデックスは単純にフレックスとも言いますが、実はメーカーによってばらばらで決まった数値ではありません。が、目安として利用は出来ます。

この図はブーツのフレックスと硬さの関係を示したものです。スキーブーツには大きく「競技モデル」と「コンフォートモデル」があり、同じフレックスインデックスでもその硬さは違ったりします。多くの場合は競技モデルをえらばないのでコンフォートモデルになりますが、コンフォートモデル110だとしても、競技モデルでは硬さとして90くらい、となったりするので一概にフレックスで選べるか?と言うとさらにわかりにくくなります。フリーライド系ブーツの場合は多くがコンフォートモデルなので、130の硬いブーツを選んだとしても、それは競技用の130とは大きく異なる硬さなのです。

では実際どのように選ぶか?それは板を履かずにブーツを履いた状態でブーツをたわまして足首が曲がるかどうかで判断すると良い参考になります。これが全く動かなければ硬すぎ、簡単に動きすぎては柔らかすぎです。ぐっと力を込めて曲がるくらいがちょうどよいフレックスになりますし、もし買い替えで購入する場合は元々のブーツのフレックスを参考にすると良いです。

そして 3の履き心地は最も重要でしょう。いくら足に合っていてフレックスもちょうど良くても、履いて痛ければ意味がありません。一番はためし履きをしてしっかりとブーツを締めた状態で痛みや違和感が感じられない事。そして適度に足全体が締め付けられている事です。特に簡単にかかとが浮いてしまう場合は浮かないブーツを選んだ方が良いでしょう。

そして最近のブーツでも中級以上のものとなると「フォーミング」呼ばれる機能がついています。このフォーミングはインナーブーツ、ブーツの外側の硬い所ではなく内側の柔らかいブーツをインナーブーツと呼びますが、これを自分の足型に合わせて変形させることで足にぴったり合わせられる仕組みです。メーカーやブランドによって異なりますが、ブーツを熱して温めて足の形を取る「熱整形」と呼ばれるインナーであれば非常に高いフィット感を得られます。他にも履き続ける事で徐々に足に合っていくフォーミングインナーもあり、これは各メーカーや店員さんに問い合わせてください。

と、ここで一つ注意があるのですが、もし熱整形インナーのフォーミングをする場合、もし初めからインソールと呼ばれる中敷を交換するつもりがあるのならば、インソールを交換してフォーミングを行った方が良いです。熱整形フォーミングの場合熱を入れられる回数がほとんどの場合2~3回で、それ以上は整形できなくなります。インソールによっては足のあたる部分が変わるため、この点は注意しておきましょう。そして熱整形したブーツは絶対に過度に温めてはいけません。ブーツを履くときに冷えていると寒いし履きにくいのでヒーターなどで温める方も多いと思いますが、暖め過ぎるとそのせっかくのフォーミングが元に戻ってしまうからです。温めたとしても体温程度に留めましょう。

このように選んだとして、もう一つ悩ましい事があります。最近のブーツはいろいろ進化しているため、バックルが4つだったり3つだったり、またはワイヤーだったりと様々です。

これらはそれぞれ意味がありますが、軽さを重視するのであればバックルが少ない方が有利です。そして特に3バックルモデルでは足首が使いやすいものが多く、足首が細くてフィット感が得られない方には3バックルはおすすめできます。トータルのホールド感では4バックルが最も良いですが、足首を使いたいスキーボードでは4バックルでは硬く感じることもあります。

他に写真を用意できませんでしたが、ワイヤーバックルのモデルはその軽さに特徴があります。最終的には「好み」になりますが、このような特性も把握しておくと選びやすいでしょう。

さらに前傾角やカント調整などこだわるといろいろありますが、まずはこれらの点を押さえておけばきっと良いブーツに出会えると思います。もし良いブーツに出会えればそれだけでスキーは上手になりますし、快適に一日過ごせます。

以上、スキーボードにブーツについてですが、最後に最も重要なポイントを一つ。

必ず、試し履きをして購入しましょう。

ネットで買うと安かったりしますが、結局買い替えるよりもためし履きして買った方がずっと安く抑えられると思います。最終的にネットで買うにしても、一度履いて確認することをお勧めします。

SnowFairy+Squire11

SnowFairy+Squire11