スキーボード専門ブランドとして、「専門」というからには、些細なことにも妥協ができません。

スキーにとってマテリアルは大事ですが、雪と一番最初に触れる「ワックス」は、見逃せないこだわりポイントです。

そんなこだわり。GRは国産ワックスメーカー「ハヤシワックス (https://hayashiwax.jp/)」様のワックスの利用と、取り扱いを始めます!

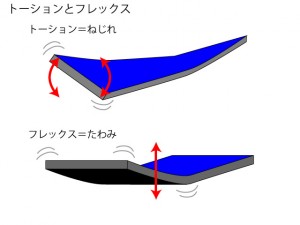

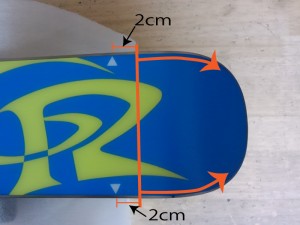

スキーボードにとってワックスは、従来のセオリーが通用しない部分があります。それは板の長さゆえに面圧が長板やスノーボードよりも強く、同じコンディションでも板にかかる摩擦と抵抗が大きいことがその理由です。(詳しくは⇒ <こちら>)

なので何も知らないで普通に滑っていると徐々に板が摩擦で劣化してしまい、気持ちよく滑れない板になってしまいます。

ここで要求されるのが「保護性と耐久性」です。しかし高い保護性と耐久性を持つワックスは滑りを犠牲にしていたり、作業性が悪かったりします。

そこでGRが出会ったのが「ハヤシワックス」です。ハヤシワックスのその特徴は何といっても高い保護性と耐久性です。通常よりも硬いワックスながら滑りも犠牲にしない品質の高いワックスは、スキーボードにとって最も適したワックスと言っても過言ではありません。もともとスキーレースシーンで磨かれたワックスメーカーであることからその滑走性能は伊達ではなく、しかも「作業性も良い」のでスキーボードユーザーにとっても使いやすいワックスです。

さらに国産メーカーなので日本の雪に合っています。春先に問題になる悪雪、黄砂やPM2.5といった独特の国内事情まで考えて作られたハヤシワックスは使ってみると納得の性能を発揮します。

ちなみにGRでは取り扱いだけでなく、GR板に施されるプレチューン加工に使うワックスとしても採用します(※順次採用)。硬く保護性が高いハヤシワックスによって、これまで以上に納得できる品質のものを提供できるようになりました。

さて、そんなハヤシワックスですが、非常にたくさんの種類が用意されているなかからGRがスキーボード向けに適していると用意させて頂くのが、以下の商品です。

<ベースワックス>

まずはベースワックスです。このNFシリーズは高い耐久性を有しながらも扱いやすいベースワックスです。特にNF-02はベーシックに使いやすく広くおすすめできる商品です。

といいますか、ホビースキーやレジャースキーであればこのNFシリーズだけでも十分なワックス効果が得られます。それぞれクリーニング効果が高いNF-01、使い勝手の良いNF-02、保護性の高いNF-03とユーザーの使用用途にも組み込みやすいので、ワックス初心者にもわかりやすいベースワックスだと思います。

そしてこのNFシリーズは浸透性が高く、塗って人肌程度に冷めれば(※ワクシング後15分~30分程度浸透)もう剥がしても効果はあります!(※ただし本来の性能を十分発揮させるためには1日程度浸透させる必要があります。ご注意下さい。)

時間のないユーザーや、ワックスを剥がすのに不慣れな方でも扱いやすいというのが、このNFシリーズの特徴かと思います。

そして驚愕の耐久性と保護性を誇るNF-03は、今までいろいろなベースワックスを試しましたが、これほどまでに硬く、耐久性のあるワックスは他になかったと思います。かといって硬すぎてワックスを剥がす作業がしにくいのでは?と思われますが、塗ってすぐ剥がせるので思ったよりも剥がしやすいです。ベースバーンが起こりやすい板を使っている場合にこのNF-03は、板の性能を取り戻す良いワックスとなると期待できます。

<トップワックス(レーシングワックス)>

次におすすめするのがトップワックスのSHFシリーズです。このトップワックスはベースワックスであるNFシリーズとの相性はもちろんのこと、さらにフッ素に頼るだけでなく「NITRO」によって、さらなる滑走性を発揮します。

後術の商品でも紹介しますがこの「NITRO」が凄い!摩擦抵抗そのものを軽減させる効果があるため、フッ素による撥水性+摩擦低減で高い滑走性能を維持します。特に摩擦抵抗に影響が出やすいスキーボードでは効果が高いワックスになると思います。

本格的なレーシングワックスでありながら幅広い温度帯をカバーするのも魅力の一つです。一段階上の滑走感を得られるトップワックスとして、SHFシリーズは正にうってつけのワックスとなると思います。

そしてトップワックスの中でも異彩を放つのがのこNTRです。SHFに比べて3倍のNITROを配合したこのワックスは、スタートワックス並みの性能ながら耐久性があり、物理的に摩擦を緩和させるため春先の悪雪などに対して非常に高い性能を発揮します。

一般ではこういった製品に近いのが「グラファイトワックス」と呼ばれるもので、グラファイトはごみを寄せ付けないことで高い滑走性を維持しますが、しかし素材そのものが黒いため、デザインソールが多いスキーボードではそのせっかくの滑走面を黒く汚してしまいます。

しかしこのNTRは同等の性能がありながら滑走面を汚しません。そして高配合されたNITROによる滑走性は、面圧の高いスキーボードでは明らかな差となります。普段はベースのみ、春は+NTRという使い方ができるのも、このワックスが非常に優れたワックスだからできる技になります。

<リキッドワックス(スタートワックス)>

HP-LQDシリーズは3種ありますが、特にスキーボーダー向けにお勧めするのがこのWET用のリキッドワックスです。SHFやNTRでも対応しきれない水の浮いた春雪などのシーンでこのリキッドワックスは活躍します。非常に使い勝手がよく、あらかじめ塗るのも良いのですが、ゲレンデのコンディション変化でその場で塗布できるのが最大の魅力です。特に予想以上の高温で溶けた雪などで効果があり、その場で滑走面を拭って、そして数滴垂らして滑走面に塗り広げるだけで驚くほどの滑走性を取り戻すことが出来ます。さらに耐久性も従来のリキッドワックスに比べても高いので、これ一本あれば十分なほど使うことが出来ます。

もちろん本来の使い方である「スタートワックス」としても十分な効果を発揮します。

<オールラウンドワックス>

ワックスいろいろあるけど…種類とか温度とかよくわからなくて…という方にお勧めなのがこれ!Blendsワックスです。

このワックスは「for Freerider」と商品に書かれている通り、フリーライド向けのオールラウンドなワックスです。まさにこれ一本でOKな性能。シーンを選ばず気軽に楽しみたいユーザーにとってもおすすめできるワックスです。(※Blendsトップワックスは必ずベースワックスが入っていることが前提でご利用下さい。本来の性能が発揮されません)

このワックスは簡単に「ベースワックス」と「トップワックス」の2種しかありません。基本はベースワックスのみで使ってもし滑りが悪ければ加えてトップワックスも使ってみる。というように、いろいろ考えずに使えます。さらにこのトップワックスは「生塗り」が可能。つまりベースワックスさえ入っていれば、ゲレンデでの気温上昇などの際に滑走面に直に生塗して滑走性を保つことが可能です。

※Blendsワックスはグラファイトが添加されていますので、滑走面に色が残ってしまう場合がございます。黒色の滑走面以外でのご使用の際には十分ご注意、ご理解の上ご使用ください。

以上の13製品をGRでは取り扱いさせて頂きます。もちろんこれ以外のハヤシワックス製品も対応可能ですので、もし気になる方はお問合せ下さい。

なお、販売はGRオンラインショップ(=> こちら )よりご注文下さい。商品によっては取り寄せとなるものもございますので、あらかじめご承知願います。